京野菜のシェフを講師に招いて「高校の調理実習とコロナ対策」

新型コロナウイルス感染症の影響は、家庭科教育にも大きな影を落としました。しかし、それで怯んでいるわけにはいきません。何としても調理実習を実施したいという思いから、まずは、文部科学省等から示された新型コロナウイルス感染症対策について留意、様々な配慮や工夫をして調理実習「ひとりクッキング」を実施しています。これについては、前回の記事「50分で調理・片付け・振り返りまで コロナ禍の家庭科調理実習」に掲載していますのでご覧ください。

右が竝川先生、左が講師の平田宗子さん

さて、これらを踏まえて行った高等学校「家庭基礎」中高一貫クラスにおける授業実践第2弾を報告をします。

高校1年生:ひとりクッキング…講師と共に

「小芋(里いも)と鮭のサラダ」

11月16日(月)3・4限及び5・6限2時間連続授業 2クラス 計80名

講師に平田宗子さんを招聘し、短時間で簡単に美味しくできる「ひとりクッキング」を目指します。平田宗子氏は、「京野菜マイスター第1号」、そして京野菜を活用した飲食店「ジョイフル文蛾」のオーナーシェフ。以前から共に取り組み内容を検討し、授業を進めてきています。 今回はコロナ禍の中、「ひとりクッキング」が絶対的条件です。授業のねらいを明確にし、献立や準備物・実習の進め方(段取り)等を共に考え実習に繋げました。

調理のねらい:「小芋(里いも)と鮭のサラダ」について

短時間で簡単に調理ができること。そして、食文化の伝承の視点を含めた2回目の調理実習は「小芋(里いも)と鮭のサラダ」にしました。平田さんからいくつか候補が挙がりましたが、例えば、「きのこのポタージュ」は容器に入れると漏れる可能性があるから駄目等と検討し、色々相談した結果、「小芋と鮭のサラダ」に決定しました。

小芋は、京都では正月の雑煮には欠かせません。また、煮しめにも使います。食文化の伝承及び旬の食材を活用する観点から打って付けです。また、扱うときに手がかゆくなる「シュウ酸塩」の特徴等も調理方法と併せて説明します。

鮭は、どの時期においても比較的入手しやすい魚で調理方法も様々ですが、今回は栄養を逃がさない「蒸す」ことに着目し、小芋と共に蒸し器に入れます。中学生の授業で蒸し器を使っていますが、復習を兼ねて扱い方を学びます。

授業・調理実習の進め方について

「ひとりクッキング」は、2回目なので、生徒も要領が分かっています。

授業の進め方は、まず、家庭経営室(廊下を挟んで調理室の隣にある)で40人全員に作り方を説明。その後クラスを2分割し(奇数列・偶数列)、一方はその場で課題に取り組み、もう一方は調理室でサラダを作り、後片付けまでを行います。休み時間を目処にグループが入れ替わり、同様にそれぞれの取り組みを進め、残り5分間は生徒全員家庭経営室において、講師と共に調理実習の振り返りを行いました。

こちらは課題取り組みグループの様子

調理の準備について

今回の調理実習は、40分で完結を目指します。前回同様、教師が1人分ずつ食材を切り分けますが、講師と共に材料や分量の確認をしながら進めました。前半グループが調理を行っている間に後半グループの食材を用意。そして、生徒が教室を移動交代する時間帯に食材等を調理台に置いていきます。生徒も必要に応じて手伝います。

洗剤を使い使用する容器を洗浄

鍋等も含めて自然乾燥

サラダ菜が若干足りず、サニーレタスを使用

食材、マヨネーズ、塩も1人ずつ

準備完了。写真右の蒸し器は二人で共有。鍋はそれぞれが使用。

調理方法について

ウェブカメラを使って、手元をスクリーンに投影し、調理方法を説明。いよいよ調理開始です。

①小芋の皮をむく

時間の関係上、2個はすでに皮をむいた小芋を用意。1個だけでも練習になります。

②小芋を蒸す

なかなか柔らかくならず悪戦苦闘。蒸し具合の判断が難しい。

困った時には平田さん。丁寧に要領よく教授。質問は小芋の蒸し状態や玉ねぎの切り方など、いろいろ。

➂玉ねぎを切る

1/6程度の玉ねぎを3等分。これは簡単にできるよう。

④玉ねぎをさっと湯がく

ひたひたの水でOKなのに、何故か湯量が多く、ビタミンCが流出。

⑤ボイルした鮭をほぐす

鮭の皮や骨を取り除く。時間の関係上、ボイル済。

⑥サラダ菜を洗う

手の空いた時間を活用。

⑦蒸した小芋を布巾で潰す

布巾は火傷予防の対策。

⑧調味をする

マヨネーズ、塩、コショウで調節。

味の確認は大切。

⑨こんもりと盛り付け

⑩完成

振り返りと生徒の感想について

2時間連続授業の調理実習です。40分で後片付けも済ませ、残り時間5分少々、振り返りの時間を確保できました。

まずは、平田さんからの指名で、生徒へ感想を聞きました。

「小芋が部分的に軟らかくならず、手間取りました」

「家で予習したので上手くでき、味見をしても美味しかったです」

「簡単にできたので、家でまた作りたいと思います」という声。 平田さんからは「ポテトサラダのじゃがいもが、小芋になったと考えるといいね。今日は鮭を入れたけれど、ちりめんじゃこやお漬け物を入れても美味しいよ」というアドバイスを頂戴しました。

「今度はお漬け物を入れて作ってみたい」と、ワークシートの考察欄に記されており、学んだことを早速取り入れてみようという、生徒の意欲が見られました。

中には「今回初めて食べた小芋のサラダなので、味付けの濃さが分からない」「小芋の蒸し具合がわからない」という感想もありました。日頃あまり口にしない食材は、生徒にとって扱いにくい面もある様です。しかし、これが「新しいものへの挑戦」。生徒の興味や関心に繋がっていくはず・・と、平田さんと話し合いました。

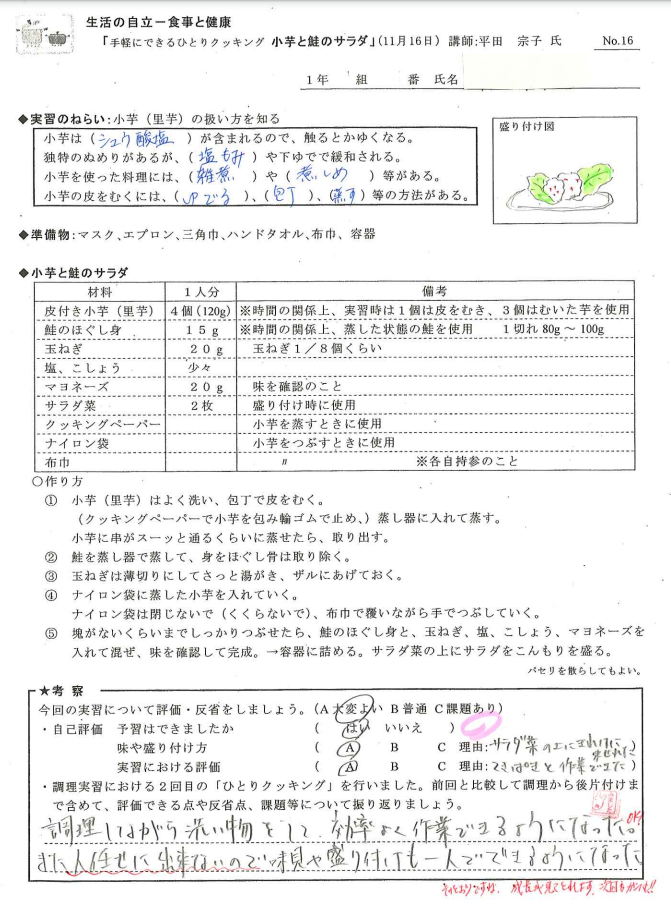

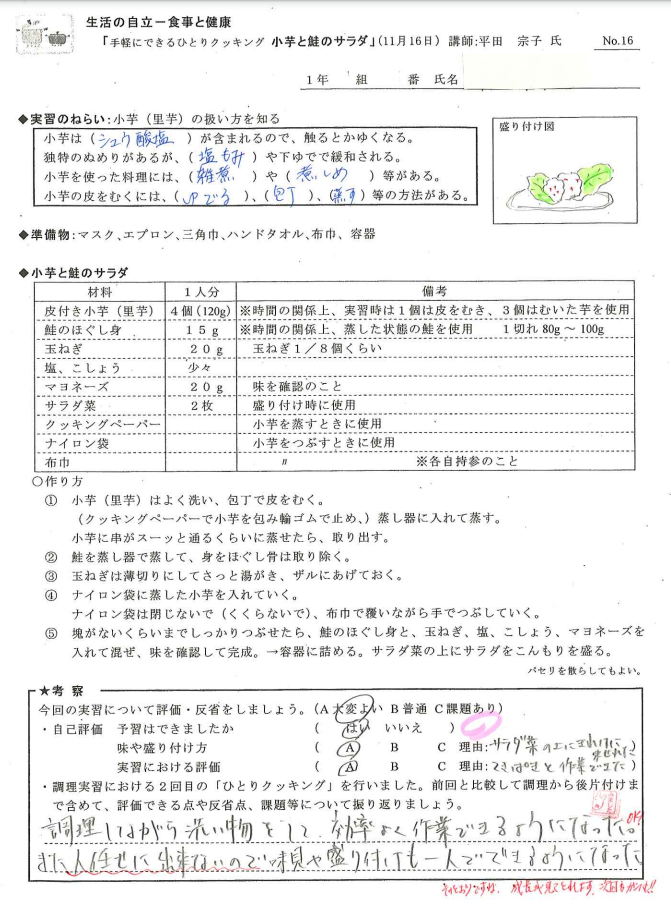

ワークシートについて

ワークシートには、実習のねらいや調理方法、調理のポイントと考察の欄を設けています。特に考察では、「ひとりクッキング」が2回目になるため、前回の取り組み状況との比較等もさせるように考えました。以下は、生徒が記入したワークシートです。

まとめと課題…次回の調理実習に繋げるために

11月16日 今回の調理実習も、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、時間内に終えることができました。「コロナ対策をしながらの調理実習で多くのことを学び、ひとりで作ることができるようにもなった。これからの生活に生かしていきたい」という生徒の感想があり、同様の意見も多く見られました。今回も予習をした生徒が大半で、ひとりで段取りよく作る「ひとりクッキング」は、生徒の中で定着し始めたように思います。コロナ禍だからこそ思いつき、取り組んだ「ひとりクッキング」。簡単にはやめられそうにありません。

さて、講師の平田さんには、献立や実習内容、食材の準備から後片付けまで大変お世話になりました。心より感謝します。又、コロナ禍であっても、こちらの条件を受け入れ協力頂ける方に出会え、長くお付き合い頂いていることを嬉しく思います。教師がひとりで考えたり、行動するのには限界があると私は思います。こうして、色々な方のお力添えがあってこそ、生徒へ生きた教育ができると考えます。第3回は「ひとりクッキング・・子どものおやつ作り」を計画中です。どんな内容にするか、頭を悩ませる日々が続きます。でも何とか頑張ろうと、生徒の姿を見て思ってしまいます。

令和4年度高等学校の家庭科教科書【PR】

未来へつなぐ家庭基礎365

未来へつなぐ家庭基礎365

家庭基礎Survive!!

未来へつなぐ家庭基礎365

未来へつなぐ家庭基礎365

(なみかわさちこ)長年に渡る生徒指導部長や指導主事の経験を生かし、「生きた家庭科教育」を目指す。平成22 年から京都府立洛北高等学校に勤務。中学生・高校生と日々向き合う。