私たち教育図書株式会社は、中学校・高校の教科書や教材を出版している会社です。 教育図書NEWSは主に学校の先生や教職関係者のみなさまに向けて、教育に関する独自の記事を発信しています。すべて無料でご利用いただけます。

ページを増やし、改訂した増補版が発行された『SDGsと家庭科カリキュラム・デザイン』。

増補版発行を記念した荒井紀子先生のインタビューに続き、今回は、授業実践編を担当された高木幸子先生のインタビューをお届けします。

授業実践事例、SDGsと家庭科の関わりを理論と実践で示した本書の活用方法などについてお話を伺いました。

『SDGsと家庭科カリキュラム・デザイン-探究的で深い学びを暮らしの場からつくる 増補版』好評発売中

【関連記事】増補版インタビュー前編

>> SDGsと家庭科カリキュラム・デザイン ー 新学習指導要領と探究的で深い学びとは?

目次

●第Ⅲ部の授業実践編の特長を教えてください

本書「SDGsと家庭科カリキュラム・デザイン」(増補版)の第Ⅲ部には、小・中・高等学校・中等学校、特別支援学校を学びの場とした9つの授業実践を事例として紹介しています。どの事例も「主体的で探究的に学ぶ」ことを求めてデザインし行われたものです。第Ⅲ部の最初のページ(98頁)には、探究的で深い学びを目指す9事例を理解するために、実践を捉える3つの工夫を示しています。

●具体的にどのような工夫がされていますか

第一の工夫は、各実践事例が関連するSDGsの目標番号を示して児童生徒の学習がどのような目標と関連づけられて進むのかを捉えやすくしています。どの実践事例も学習指導要領の指導内容を基にデザインされ行われたものですが、子どもたちが授業のプロセスを通して学びを深めながら進んでいく先には、彼ら自身が創り出す未来の生活(暮らし)が続いています。示されているSDGsは、学習の到達点ではなく、彼らの生活を豊かにする契機となる指標としての意味を持ちます。

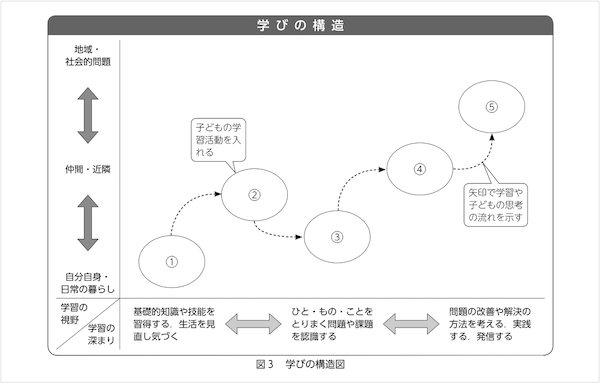

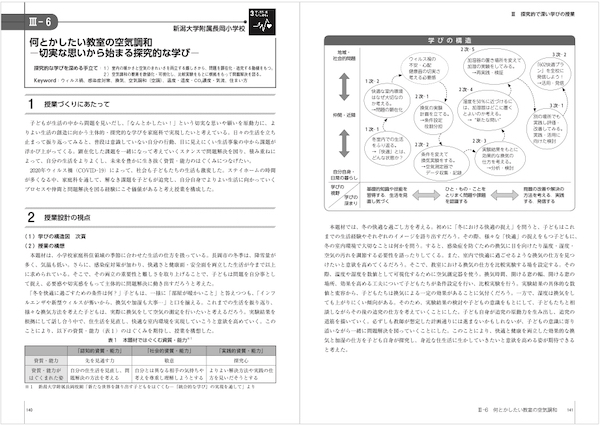

第二の工夫は、9事例のすべてについて、共通フォーマット「学びの構造図」(以下図参照)を用いて、子どもの学びの様相を、学びの視野(縦軸)と学びの深まり(横軸)という2つの軸で捉えている点です。このような共通枠組みに授業プロセスを表すことで、題材全体の流れを、子どもの学びの深まりとして理解することができるようになります。あわせて、「探究的で深い学び」を目指す授業者の意図や工夫を読み取ることもできます。

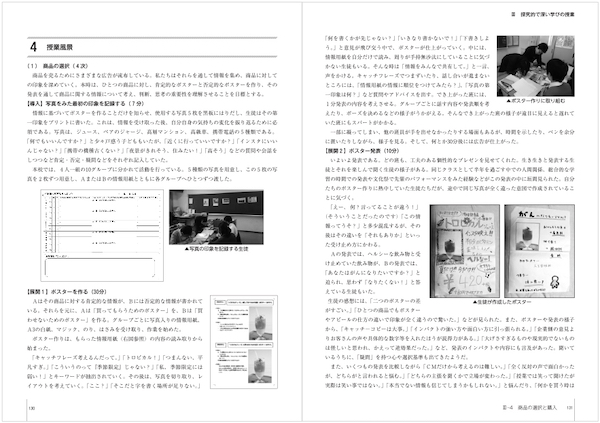

そして、第三の工夫は、実践事例をより深く理解いただくために、共通項目(テーマ、キーワード、授業の構成を表す項目)を立てて各授業の説明をしている点です。各事例の冒頭に示している「テーマ」には、子どもたちが時間をかけて探究し続ける問いが、また、「キーワード」には、探究を支える中心となる学習材や方法が、事例を読み取るヒントとして示されています。また、「指導計画」と「学びの構造図」をつないで読むことで、教師の意図、子どもの学びの深まり、広がりが分かりやすくなります。そして、「授業風景」や「分析・評価」の部分には、できるだけ具体的な子どもの姿を示しています。子どもが探究的に学ぶとはどのようなことか、読者の皆様とともに考えていけるようにとの思いを込め構成しています。

●新学習指導要領の中で大切なことは何でしょうか

今期の改訂により、新学習指導要領は、教える内容に加え、身につける資質・能力が明示されるようになりました。このことにより、授業には、これまで以上に明確なゴール設定とそこに向かうプロセスの具体性が求められるようになっていると考えられます。授業を構想する際には、教師は「子どもが何を分かるようになればよいか・何ができるようになればよいか」を決め、そのために何を教え、どのような活動を行うことが必要かを考えて、授業全体の内容・活動・時間配分などをデザインすることが必要になっていると言えます。その際、とりわけ大切にしたいと考えるのは、子どもの主体的な学びを支えるために、学習に向かう「課題意識」をどのように創り出すのか、学習を進めていくなかで立ち戻る「本質的な問い」をどのように設定するのかという2点であると思われます。

●教師はどのように授業をつくっていけばいいでしょうか

教師が「教える内容に精通していること」は、昔も今も変わらず求められている事柄ですが、今期の改訂を経て、教師は、「子どもが学び続けることができる授業」や「子どもに寄り添う授業」をデザインできることが求められるようになっています。

今後は、「教師が教え、身につけたい」と考える内容を配列する授業づくりから、「子どもが学び、できるようになりたい」と考える学習意欲を重視し、学習形態や学習方法の工夫を含めた授業づくりへの変化が求められていると言えます。

●増補版の実践編では、何が変わったのでしょうか

今回の増補版では、第Ⅲ部の授業事例に小学校の実践を2事例加えました。消費生活に関する事例(「考えよう!物の使い方、買い方」)と住生活に関する事例(「何とかしたい教室の空気調和―切実な思いから始まる探究的な学び―」)です。小学校の事例を加えることによって、小学校から高等学校までの実践について、子どもの発達と実践対象や学習内容との関係を理解しやすくすることを意図したものです。

●具体的にどのような内容ですか

例えば、小学校の事例5(134~139頁)では、子どもたちは教室の室内環境をよくするために換気実験を通して学んでいます。中学校の事例3(118~125頁)では、日本の食文化としての和食の良さを学んでいますが、地域食材を改めて見直し、未来へとつなげようと試みています。そして、高等学校の事例1(100~109頁)では、個人の生き方だけでなく、社会の一員として次代を担う感性をはぐくむことを意図して学習全体にSDGsの視点をかかわらせています。

これらの実践は、異なる授業者が異なる思いの中で行った個別性の高い事例です。一方で、子どもたちの発達の段階に沿って学習対象を見直すと、具体的なものから、抽象的な概念理解を含むものとなっていきます。また、子どもたちが思考する範囲も、直接経験に基づく思考から、社会とのつながりを意識した汎用性の高い思考を含むものとなっていることが読み取れます。

●授業づくりにおける注意点やポイントを教えてください

探究的で深い学びを目指す授業を考えるにあたっては、第Ⅰ部で説明しているように、ゴール設定を確実に行うこと、そのうえで、子どもの実態にあわせた意図的な授業のプロセスをデザインすることが重要です。

授業を通して身につける資質・能力について、地域の実態や子どもの発達の段階に合わせて、具体的に設定することが求められています。また、ゴールに向かうプロセスを考えるにあたっては、どのような力をどのような学習活動を通して身につけていくか、学習内容の配列と学習活動・学習形態なども、実践の質(豊かさ)を左右する重要な事項になります。教育実習など若い時の自身の授業づくりを思い返すと、教師自身が行いたい内容や頑張って行った教材研究に支えられている学習活動を中心に授業を構成しがちです。そのような場合は、授業者の考える内容や活動を、子どもの側から考え直すことで、子どもの思考に寄り添った授業デザインの実現に近づきます。

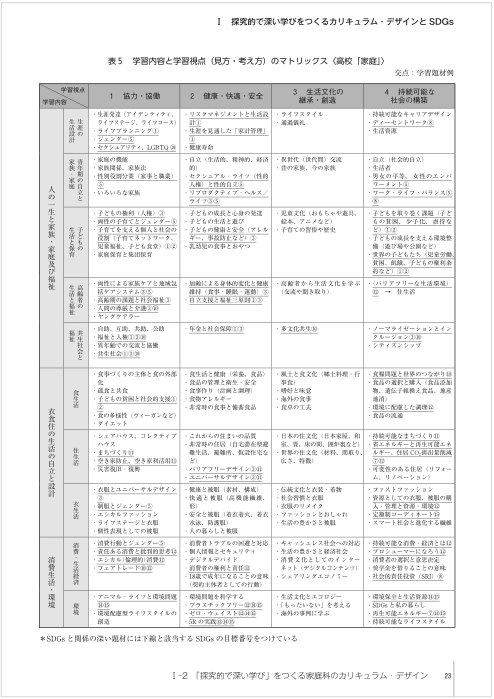

家庭科の見方・考え方として4つの視点が示されていますが、子どもが授業を受けるにあたって、学習内容を理解するだけでなく、これらの見方・考え方の視点から考えたり、判断したりする機会を設定することが重要です。

●2030年のSDGsのゴールに向けてどのような授業づくりが必要ですか

SDGsが目指しているように、私たちは、学校教育を通して子どもたちの生きる未来をより良いものにしていく力を育てることを目指しています。このような未来を実現するためには、誰もが自分の幸せと周りの人の幸せを同じように大切に願い、行動することが必要です。

学校教育の中でも子ども自身が自分の生活や生き方について考えることのできる教科が家庭科です。小・中・高の各段階で行う学習内容を検討する際は、子どもたちの生活実態に根差すことが必要です。授業者は、子どもとともに目指す具体的な姿を共有し、子どもが生活の主体者として考える機会やチャレンジする機会を重視した授業作りを行いたいものです。

●家庭科の授業にどのようなことを期待されますか

小・中・高等学校で学ぶ家庭科の授業時間数は決して多くありませんが、子どもが生活の主体者として考え、自身の価値意識の見直しや判断を行う経験を積み重ねていける授業作りを期待しています。

家庭科の授業は、別の学校で行われた学習指導案を用いる場合であっても、目の前の子どもの状況や地域の特性、家族構成の特徴などによって学習指導案を修正して行うことで、子どもの学びを深めることができるようになります。

●メッセージやアドバイスをお願いします

本書で示しているカリキュラム・デザインは、「学ぶ内容の配列」を示すだけのものではありません。「子どもが何を理解し考えていく道筋にするか」の点から考えて構成するものです。このような授業を実践するためには、授業者自身が探究的な授業の姿を描けるようになることが前提となります。

幸い筆者の知る家庭科を担当するほとんどの先生方は、社会の様相や変化に敏感であり、子どもたちを取り巻いている家庭環境や地域環境への理解と課題意識を持っておられます。授業をデザインする私たち自身も、未来を生きる子どもたちとともに、課題を見出したり解決にむけて自ら取り組んだりできるように、社会を捉える目を鍛え、ともに議論しあって視野を広げていきたいものです。そして、私たち自身が、子どもたちとともに探究することを楽しみたいと思います。

【書籍情報】

『SDGsと家庭科カリキュラム・デザイン ー 探究的で深い学びを暮らしの場からつくる(増補版)』

[仕様]:B5判/176ページ/並製本/カバー付

[定価]:2,860円(本体2,600円+税)

[編著者]:

荒井紀子(福井大学名誉教授)

高木幸子(新潟大学大学院教育実践学研究科 教授)

石島恵美子(茨城大学教育学部 准教授)

鈴木真由子(大阪教育大学大学院連合教職実践研究科 教授)

小高さほみ(上越教育大学大学院学校教育研究科 教授)

平田京子(日本女子大学家政学部 教授)

【関連記事】

>>> SDGsと家庭科カリキュラム・デザイン|著者インタビュー

>>> SDGsと家庭科カリキュラム・デザイン ー 新学習指導要領と探究的で深い学びとは?